di Marcello De Vecchi

La parola sagra deriva da latino sacrum e fa generalmente riferimento al patrono della chiesa principale del paese. Era consuetudine per le comunità durante la ricorrenza del santo, dopo le rituali funzioni devozionali, festeggiare con adeguati riti profani, a cui erano invitati partecipare anche gli abitanti dei paese vicini. La sagra rappresentava un avvenimento molto importante per le piccole comunità, modo per distinguersi e ribadire la propria identità, per i meno abbienti il simbolo del santo patrono assumeva lo stesso valore del blasone di famiglia per i nobili.

Anche Settimo dopo aver costruito la chiesa dedicata a S. Giovanni Battista nel 1468, poteva dunque organizzare la sagra. Alcuni documenti seicenteschi danno un’idea della consistenza della festa, attraverso la descrizione di alcuni episodi.

La festa era richiamo per moltitudini di persone che, eccitata dai balli e dal vino, erano facili alle liti con pessime conseguenze per l’ordine pubblico. Per contrastare e prevenire questi eventi giungevano a Settimo le massime autorità giurisdizionali per controllare che tutto si svolgesse rispettando le norme della convivenza sociale. Era presente a Settimo il Capitanio di San Vito che presumibilmente dava anche udienza alle autorità comunali e religiose.

Durante la sagra di San Giovanni Battista del 1602 il Capitano di San Vito avendo a disposizione la carrozza patriarcale, invitò alcuni gentiluomi del loco ad accompagnarlo e se n’ando con quella compagnia in carozza a Settimo, usando per il traino i cavalli della scuderia patriarcale. Il capitano lo fece di nascosto, senza aver chiesto l’autorizzazione al Patriarca.

In quell’anno durante la sagra non ci furono particolari inconvenienti e anche il Capitano e la sua compagnia poterono godere delle gaie opportunità che offriva Settimo in quel giorno. Tornarono a casa allegri e giocosi, cantando e suonando com’era consuetudine in quell’epoca, ma questo loro rilassamento fu contagioso anche per il vetturino, che sicuramente aveva dato il suo contributo al buon esito della festa, e così, forse a causa dell’eccessiva velocità o per l’imperizia della guida, quando arrivarono nel porton del castello di San Vitoi cavalli andarono giù del ponte e fecero rivoltare la carozza nella fossa delle mura, contutte le persone dentro.

Date le autorità coinvolte fu subito mandato a chiamare il medico chirurgico di Udene ma la mano del signore fu benevolacon i malcapitati e cosìgli effetti dell’incidente si rivelarono meno gravi di quanto temuto, non restando offeso ne homini ne cavalli, tranne qualche contusione. L’unico ad aver subito qualche danno fu un certo dottor Marostica che fu colpito sulla fronte e ricevette una forte percossa nella spalla destra che non sipoteva mover dal letto. Ben maggiore patimento soffrì il Capitano di San Vito nel dover rendere conto al Renverendissimo Monsignore dell’incidente accorso con i cavalli delle corte patriarcale. Perciò chiese l’intervento di un suo zio, alto prelato che conosceva bene l’arte diplomatica, e che scrisse al Patriarca una lettera accorata e ossequiosa dove cercava di giustificar la licenza presa illegittimamente da suo nipote scrivendo che il Capitano di San Vito intendeva far cosa utile, avendo quei cavalli bisogno di un poco d’esercizio1...

Un altro piccolo evento successo durante la sagra di Settimo del 1607 ci è pervenuto grazie ad una supplica di Marchiora della Mota2, donna a quel tempo forse di non integerrimi costumi, che visse per certo tempo a San Vito sottoposta all’arbitrio di un’amico con la speranza che egli potesse diventar un giorno suo marito. Ma altra fu, a quanto scrive Marchiora, la dispositione di Dio: fece levar questo dal mondo e la lasciò a dover provvedere da sola ad una puttina. Dove il signore prima ferisse poi sana, così pensava Marchiora, perchè morto il primo trovò consolazione in un secondo. Mastro Pietro Fabro della villa di Chions l’accolse come sua legittima sposa. Ma quando le sue tribolazioni sembrarono essere finalmente terminate, il suo legitimo marito venne bandito a causa di un litigio durante la sagra di Settimo e dovette dunque fuggir contumace.

Tale diverbio avvenne durante il ballo: mastro Piero venne con un compagno di ballo a parole di tono e contenuto poco edificante, si accese una contesa piuttosto concitata e Piero si trovò a far fronte da solo ad un gruppo di persone con un fare minaccioso. Per fuggir il pericolo della vita fu costretto a metter mani alle armi e a dar cipiglio ad un’archibugio che aveva con se, essendo in quell’anno soldato, arruolato nella compagnia delli cavalli leggieri. Sembra che mastro Piero si limitasse ad usare l’archibugio solo per intimidazione senza sparare nessun colpo: la situazione dopo qualche momento di tensione si distese senza che seguisse mal alcuno né all’una, ne all’altra parte e tutto si ridusse a poco strepito di parole.

Se le liti nelle sagre erano allora abbastanza comuni era invece tassativamente proibito e duramente represso l’utilizzo di armi. Donna Marchiora nella sua supplica, afferma che dopo l’alterco seguì subito la pace, et furono come prima buoni amici, convinta che un fatto del genere non possa aver determinato la condanna ma che il marito fu denunciato solo per l’astio che teneva nei confronti del fabro Piero il Decano di Settimo.

Dopo tre anni decorsi nell’obedienza del bando di mastro Piero, erano ora tre le persone sconsolate e supplicanti ai piedi del Patriarca per chiedere il condono del resto della pena: la puttina nata dal morto padre e la misera moglie pregnante con la non ancor nata creatura. Per onor del vero si deve precisare che la supplica ebbe esito favorevole…

Un altro episodio simile accade quattro anni dopo, sempre nel giorno di S. Giovanni Battista. Questa volta ad esserne protagonista è un nobile, il conte Ottavio Altano del castello di Salvarolo. In una sua supplica fatta pervenire al Patriarca per chiedere la liberazione dal bando contro di lui proclamato, illustra la sua versione dei fatti successi a Settimo nel 1611.

Si trovava quel giorno a Settimo per godere delle opportunità di quella sagra, come era consuetudine fare ogni anno, quando ebbe modo d’incontrarsi con Domenico Cordovanaro da Sacile, persona astiosa e poco raccomandabile che era stata già stata bandita dalla sua terra per delitto di archibuggiata seguita nella chiesa della Santissima Trinità di Polcenigo e che poco dopo fu anco bandito da tutte le terre, et lochi del Serenissimo Dominio.

Fra l’Altan e il Domenico esisteva qualche attrito per enteresse d’honore che, nel linguaggio più attuale e prosaico, è una questione di donne. Il conte Ottavio che a Settimo disponeva di maggiore credito rispetto al rivale, sfruttò l’occasione della sagraper fare un poco di resentimento contra Domenico Cordovanaro. L’esplicitazione concreta del resentimento non viene specificata, è dato solo sapere che l’Altan fu agevolato nella sua azione da un archibugio che seppe mettere bene in mostra nel momento opportuno.

L’ostentazione di armi quali l’archibugio durante una sagra poteva essere motivo sufficiente per essere bandito e così il conte Ottavio fu proclamato dal Capitanio di San Vito e poi bandito quale contumace da tutte le Terre Venete. I Nobili friulani messi al bando, fuggivano generalmente verso l’Ungheria, dove trovavano rifugio nei reggimenti mercenari. Questo fu anche il destino del conte Ottavio che però, dopo tre anni di questa vita, decise di tornare a casa libero dal bando, chiedendo il condono della pena affinché possa vivere quietamente il resto della vita. .

Oltre questi piccoli episodi che in qualche modo fanno rivivere frammenti della vita di quattrocento anni fa, al centro rimane la sagra di San Giovanni Battista, invasa da un gran numero di persone dei paesi vicini, gente di ogni ceto sociale ma per la maggior parte contadini. Potevano dedicarsi finalmente alle danze e magari fare qualche piacevole conoscenza, il ballo era anche allora un modo per favorire l’incontro fra i giovani e avviarli sulla strada del matrimonio. Ma anche il piacere di riempire la pancia trovava molti consensi e molti si dedicavano al limite delle proprie possibilità alle libagioni. Altra attrazione erano le mercanzie dagli ambulanti: il vestiario, le pentole, le stoviglie domestiche, le stampe miniate dei santi e tante altre cose curiose che fuoriuscivano dalle carrette. Tutto destava l’interesse della gente, dagli spettacoli dei saltimbanchi agli imbrogli venduti dalla miriade di ciarlatani che queste feste attiravano.

La sagra non era certo il paese della cuccagna tanto agognato dove dagli alberi pendevano i salami e dalle fontane sgorgava il vino, ma permetteva alla gente di poter prendere visione di un universo che a loro sembrava molto simile al proverbiale bengodi. Insomma i contadini avevano modo di vivere per un giorno un piccolo rovesciamento della loro vita dove potevano finalmente stare dalla parte di chi consuma e non solo da quella chi produce, come succedeva per tutti gli altri giorni dell’anno.

Dal libro “La Comunità di Settimo” edito dal Comune di Cinto Caomaggiore nel 2006

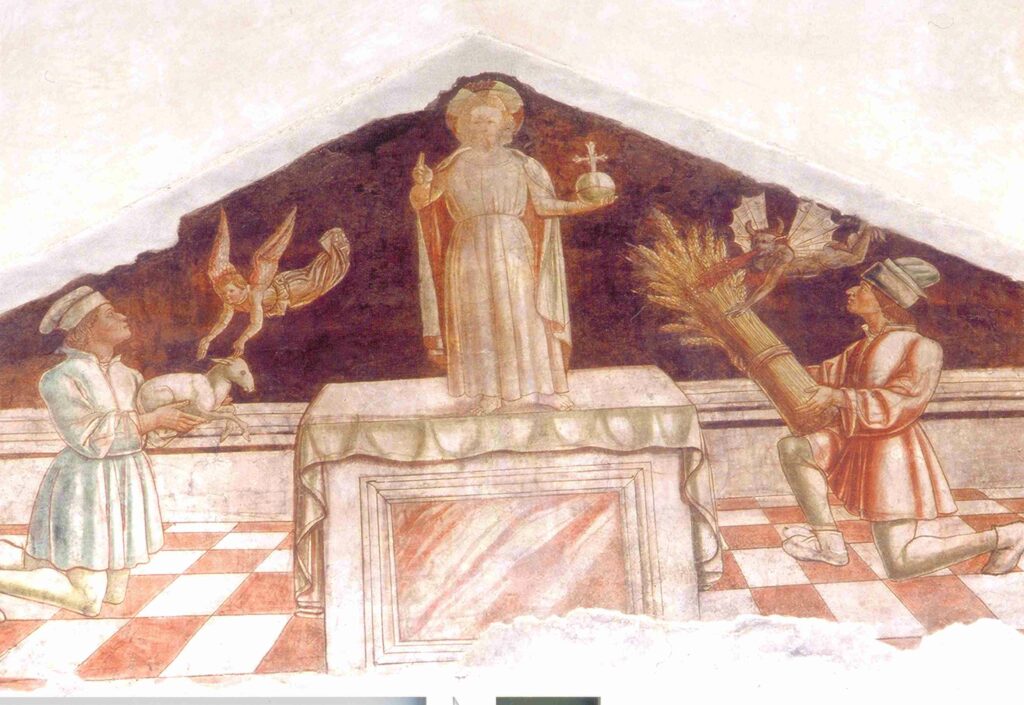

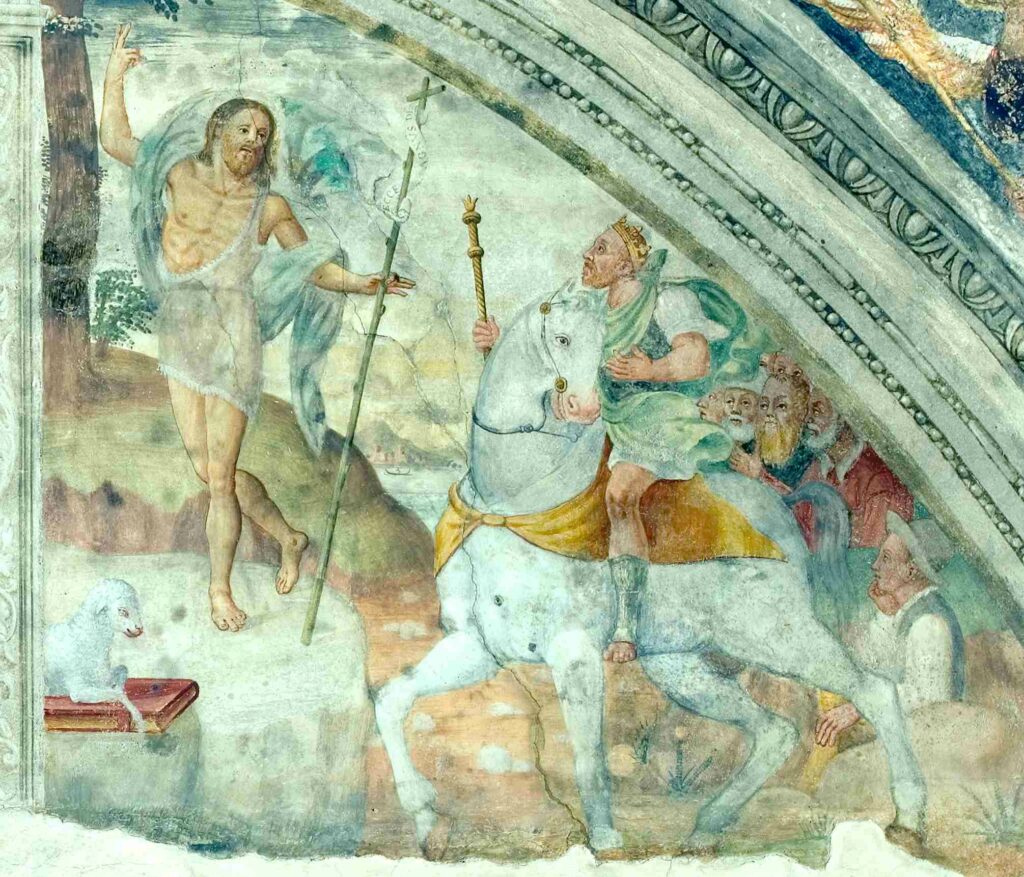

Nelle immagini alcuni affreschi della chiesa parrocchiale di Settimo

No responses yet