Il sindaco di Cinto Carlo Cattanei morì nell’estate 1912, già da parecchio tempo era sostituito in tutte le pratiche comunali dall’assessore più anziano e cioè Nicola Bornancini. Dopo la sua morte lo stesso Bornancini ebbe l’incarico di amministrare il comune «facendo le funzioni di sindaco» per più di un anno. Le nuove elezione amministrative si svolsero nei primi giorni di novembre del 1913 e per la prima volta Nicola Bornancini fu eletto ufficialmente sindaco di Cinto.

Si trovò ad esercitare il suo mandato in un periodo piuttosto complicato segnato principalmente dagli imprevedibili effetti della guerra che scoppiò nell’agosto del 1914. L’italia pur rimanendo inizialmente neutrale ne dovette subire alcune gravi conseguenze. La popolazione cominciò a vivere una situazione di crescente disagio dovuto dall’aumento dei prezzi dei genere alimentari, in particolare degli alimenti popolari essenziali quali la farina per il pane e per la polenta, che subì in pochi mesi un aumento di circa il 50 per cento.

Secondo gli storici a far lievitare i prezzi contribuì anche la cattiva annata italiana dei raccolti del 1914, ma la causa principale dell’aumento era dovuto dalla grande richiesta di beni alimentari dei paesi belligeranti e dagli accaparramenti speculativi che tale situazione di conflitto faceva sorgere. Oltre che sull’aumento dei prezzi la guerra incideva negativamente anche per altre ragioni sulle finanze familiari. A soffrirne erano soprattutto quelle famiglie che contavano essenzialmente sugli introiti degli emigranti.

Essendo l’Austria e la Germania due nazioni belligeranti diversi emigranti avevano dovuto tornare a casa. In un articolo dell’epoca si stimava che l’Italia dovette far fronte al rimpatrio di circa seicentomila emigranti. Inoltre era lo stesso governo italiano a dissuadere tali maestranze dalla migrazione soprattutto verso quelle nazioni contro cui stava preparando ad entrare in guerra e in certi casi lo faceva in modo perentorio ritirando loro il passaporto.

La situazione era molto difficile soprattutto per le famiglie del Friuli e della nostra zona: «la miseria si sta diffondendo in maniera ignobile e la disoccupazione vi ha raggiunto una intensità eccezionale» dichiarava l’allora onorevole friulano Ciriani alla camera. Cominciarono le manifestazioni in tutta Italia, forse all’inizio promosse dai socialisti ma spesso si trattava di assembramenti spontanei di protesta senza nessuna mediazione politica. Tali fermenti investirono nel mese di marzo del 1915 anche diversi paesi del Veneto orientale e del Friuli Occidentale.

Martedi 2 e mercoledì 3 marzo

Il centro di Aviano fu teatro di «violente manifestazioni»con la presenza in piazza di oltre 2000 persone fra uomini donne e bambini al seguito di «una bandiera rossa sventolata da una donna» mentre dei ragazzi battevano su bidoni: «era un pandemonio perché anche si fischiava in modo assordante». Ci furono anche alcuni vandalismi, con «una fitta sassaiola furono mandate in frantumi le vetrate del municipio», poi entrarono nei negozi del centro per asportare delle mercanzie che rovesciarono in piazza. Dovettero intervenire i «bersaglieri di stanza ad Aviano per sedare la sommossa operando vari arresti [L’adriatico, 4 marzo 1915]».

Giovedì 4 marzo

Ad Annone sei carri di granoturco e frumento giunti nella stazione ferroviaria furono circondati da un centinaio di persone che fecero suonare le campane a stormo per richiamando il resto della popolazione e impedire la spedizione [L’adriatico 5 marzo 1915]. Le granaglie furono poi vigilate tutta la notte da donne e uomini. Il giorno successivo, dopo l’intervento di carabinieri e polizia si arrivò ad un accordo con i manifestanti che prevedeva che il frumento fosse rispedito a Pravisdomini mentre «diciotto quintali di granoturco venissero trasportati al municipio che si sobbarcò di distribuirli a credito a £ 25 al quintale [Il gazzettino 7 marzo 1915] ».

,Venerdì 5 marzo

Ci furono alcuni tumulti a San Vito per la bassa quantità e la scadente qualità dell’offerta «sul mercato granario. Si temeva che i fratelli Bottos smerciassero fuori 2000 quintali di grano, comperato dalla ditta Zoppola, mentre i Bottos promisero di smerciarlo tutto sul posto». Però i dimostranti non si fidarono e chiesero la costituzione di un magazzino comunale [La Concordia, 15 marzo 1915].

Sabato 6 marzo

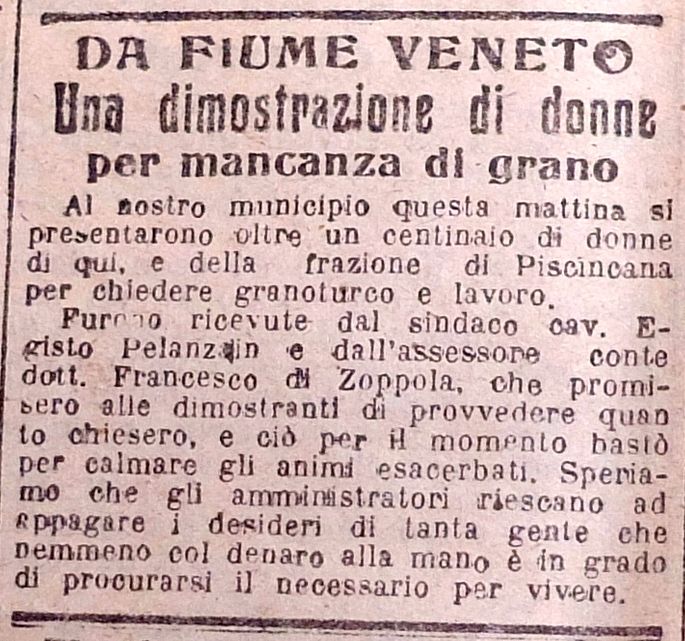

Oltre cento donne di Fiume Veneto e di Piscincanna si presentarono davanti al municipio del paese «per chiedere granoturco e lavoro. Furono ricevute dal sindaco che promise di provvedere quanto chiesero, e ciò per il momento bastò per calmare gli animi esacerbati. [Il gazzettino 7 marzo 1915]»

Lunedì 8 marzo

Ci fu una manifestazione in piazza a Pravisdomini. «I dimostranti non tardarono ad affluire ed ad agglomerarsi nella piazza per lo più costituiti da donne, circa mille persone anche dei limitrofi comuni di Annone e Pramaggiore». Forzarono le porte del campanile «e diedero quindi di piglio alle campane suonando a stormo». In paese erano presenti anche «circa cento soldati con otto carabinieri» chiamati preventivamente dal comune per dissuadere «gli eccessi». Dopo «lunghe trattative» fra una rappresentanza dei manifestanti, un commissario di polizia e «alcuni proprietari si otteneva il granoturco a £ 22 al quintale, essendosi impegnati il comune e la Cassa rurale a rifondre loro il maggior prezzo d’acquisto. Saputo ciò i manifestanti si misero a suonare le campane a festa, senza ulteriori eccessi. Però gli animi non si placarono del tutto né gli assembramenti furono sciolti completamente. I manifestanti venuti da fuori [si sparpagliarono] nei paesi limitrofi, seguiti dalla truppa, scagliando la loro indignazione contro i più noti speculatori di granaglie e proponendosi di vigilare a che dalle loro case non venga asportato né granoturco né frumento». Perdurava dunque «una specie di servizio di pubblica sicurezza da una parte e di occulta vigilanza ai granai dall’altra, e nuove dimostrazioni» si temevano nei paesi vicini [L’adriatico 9 marzo 1915].

Martedì 9 marzo

«Una vera fiumana di tumultanti» invase Chions arrecando danni e guasti gravi in un negozio che vendeva granaglie, poi commise «dei veri atti di vandalismo contro la dimora dell’avvocato Luigi Domenico Galeazzi ex deputato del Parlamento, ove abbatterono un tratto di mura e con un coltelaccio lanciato per aria ferirono gravemente una donna affaciatasi al balcone [L’adriatico 10 marzo 1915]».

A Motta di Livenza ci furono delle «violentissime manifestazioni. Sotto la loggia comunale, quantunque fosse giorno di mercato settimanale non fu portato né da privati né da negozianti un solo sacco di granoturco, mentre coloro che si erano portati per acquistarne erano moltissimi, aizzati da parecchie donne venute qui da Annone, da Pravisdomini e da altri paesi limitrofi. Queste non tardarono a far sentire la loro chiassosa sommossa. Circa un migliaio di persone capitanate da alcune donne» si riversarono davanti al negozio dove il comune metteva a disposizione una partita di granoturco per gli acquirenti locali. Non potendo soddisfare un numero così esorbitante di persone, «l’assembramento dei dimostranti» cominciò a diventare «sempre più tumultuoso» e minaccioso nei confronti del negoziante. Fu forzato il portone di un palazzo e diversi «tumultuanti penetrarono nei depositi del granoturco, principiando un vero e proprio saccheggio» che però si ridusse nell’asporto di «qualche quintale di granoturco». Intervennero a questo punto i carabinieri che dopo aver fermato due donne «esagitate» fecero uscire i manifestanti e si misero a piantonare l’ingresso, «lasciandovi entrare uno per volta per acquisti limitati di granone al prezzo di £ 15 all’ettolitro essendosi il comune sobbarcato il maggior importo convenuto con il negoziante». Furono venduti «prima di mezzogiorno circa sessanta quintali e un’altra ventina il pomeriggio [Il Gazzettino, 10 marzo 1915]».

Mercoledì 10 marzo

Nel pomeriggio una folla enorme circondò l’osteria Bellomo di San Stino di Livenza «colla evidente intenzione d’impadronirsi del granoturco giacente nei granai». Il ritorno a casa del padrone e l’arrivo dei carabinieri, «i quali riuscirono ad allontanare e disperdere i tumultuanti, impedirono di perpetrare tale misfatto. Ovunque s’invoca la truppa [L’adriatico 11 marzo 1915]».

Giovedì 11 marzo

Nuovamente ad Annone Veneto un imponente corteo di donne si portò davanti al municipio per protestare contro il rincaro dei prezzi e la mancanza di granoturco. Parecchie manifestanti piuttosto esagitate entrarono nel palazzo del comune e cominciarono a far opera di devastazione: rovesciando mobili e buttando gli incartamenti fuori dalle finestre. Furono chiamati i carabinieri che «arrivarono a piedi da San Stino e a cavallo da Portogruaro». Solo dopo diverse cariche riuscirono a disperdere le manifestanti.

A Pramaggiore ci fu una affollata protesta davanti al municipio, che a quel tempo si trovava nella frazione di Blessaglia. In questo caso dopo una serrata trattativa con il sindaco fu ottenuto che il comune metteva a disposizione della popolazione più indigente una discreta quantità di granoturco a £ 15.00 all’ettolitro. Si trattava di una partita che il comune avrebbe acquistato dal parroco al prezzo di £ 24.00 all’ettolitro.

Una manifestazione di donne si svolse nello stesso giorno anche a Corbolone presso l’Agenzia agricola Graziani ma senza riuscire ad ottenere qualcosa di utile [Il gazzettino, 12 03 1915].

Venerdi 12 marzo

«A Cinto Caomaggiore, le donne salirono sul campanile e suonarono le campane per chiamare a raccolta la popolazione e ottenere dal sindaco il granoturco. Si radunò una folla di circa 1.000 persone, in maggioranza donne e ragazzi, dispersa dai carabinieri». [G. Procacci, Le donne e le manifestazioni popolari … negli anni di guerra].

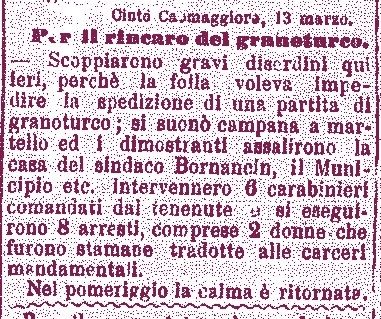

In un giornale regionale la manifestazione è descritta nel seguente modo:

«Cinto Caomaggiore 13 marzo. Per il rincaro del granoturco scoppiarono gravi disordini qui ieri, perché la folla voleva impedire la spedizione di una partita di granoturco; si suonò la campana a martello ed i dimostranti assalirono la casa del sindaco Bornancini, il Municipio, etc. Intervennero sei carabinieri comandati dal tenente e si eseguirono otto arresti, comprese 2 donne che furono stamane tradotte alle carceri mandamentali. Nel pomeriggio la calma è ritornata[La patria del Friuli 14 03 1915]».

Sabato 13 marzo

Scesero in piazza gli abitanti di Brugnera. «Verso le ore tre di mattina, la campana dell’oratorio cosidetto Santissima e quelle del campanile parrocchiale suonarono a stormo per avvertire la popolazione di accorrere in piazza onde impedire che quattro carri di granoturco dell’azienda Morburgo dovessero proseguire alla volta di Sacile. A tale allarme si recò sul luogo il sindaco che dispose che il granoturco sia depositato sotto la tettoia di un esercente di Brugnera [Il gazzettino, 14 03 1915]».

Sabato 13 marzo

Ci furono tumulti a Pordenone. «Era giorno di mercato e in piazza Castello era convenuta gran folla composta in maggioranza d’operai per gli acquisti consueti di granoturco. Appena venne a conoscenza della folla che il granone [messo a disposizione dal comune] si sarebbe venduto a £ 20 all’ettolitro si incominciò a protestare, e avendo manifestato le autorità che a minor prezzo non avrebbero potuto venderlo si inscenò una violenta dimostrazione con grida lo vogliamo a 15 e si lanciarono dei sassi che andarono a colpire senza ferire, dei soldati e il delegato» presenti per mantenere l’ordine pubblico. Dopo aver suonato «più volte gli squlli» fu deciso di rimandare la vendita [Il gazzettino, 14 03 1915].

Lunedì 15 marzo

A Prata «si raccolsero sulla piazza del municipio» i lavoratori e i piccoli possidenti del paese per manifestare contro l’esagerato prezzo del grano [La Concordia 21 03 1915].

Sabato 20 marzo

«Un grave tumulto avvenne a Porcia. La folla invase il castello dei conti Porcia, saccheggiandolo. I soldati venuti da Pordenone posero fine alla dimostrazione operando 19 arresti [La Concordia 28 03 1915]».

Lunedì 22 marzo

Ci furono dei tumulti a San Donà con cariche dei carabinieri che provocarono una vittima. Tutto era cominciato sabato 20 quando un gruppo di una cinquantina donne si era recato in località Calvecchia per impedire che circa 500 quintali di grano fossero trasportati a Sacile. «– Gavemo fame! – gridavano – Questo xe gran che deve restar in paese!». E rimasero imperturbabili a sorvegliare le granaglie fino alle quattro del pomeriggio, «quando il sindaco di San Donà comunicò ch’era sua intenzione di comperare, a nome del Comune, gran parte di quel grano per dispensare alle famiglie bisognose». Domenica 21 fu comunicato ufficialmente alla popolazione che il giorno successivo si sarebbe effettuata una elargizione gratuita per le famiglie indigenti e a prezzo inferiore del costo di mercato per le altre.

La mattina dopo era giorno di mercato e la gente era presente in massa, le più intraprendenti erano le donne che cominciarono a lamentare la mancanza totale del granoturco. Quando seppero che c’era in arrivo una carretta di grano le donne gli corsero incontro, salirono sopra e gettarono a terra i sacchi, nonostante le proteste del conducente.

Le donne che tumultuavano erano circa 150 e si comportarono come nei tumulti per il pane descritti nei promessi sposi. Notato «un caretto a mano carico di tre cestoni di pane, circa un quintale e mezzo: tutto il pane fu fatto sparire come per incanto nelle tasche dei grembiuli delle donne».

A questo punto contro la grande folla furono lanciati i carabinieri a cavallo. La carica provocò un fuggi fuggi generale. Un carabiniere con il suo cavallo è finito addosso a due persone che stavano osservando quanto succedeva. Uno di questi finì sotto le zampe della bestia e colpito da uno zoccolo alla testa morì all’istante. «–Lo gavè copà! Lo gavè copà – gridava la folla». Alla grave notizia ci fu una reazione violenta dei dimostranti che scagliarono una fitta sassaiola verso le forze di polizia e verso la casa del sindaco. Ma i bellicosi propositi dei manifestanti furono ben presto contenuti dalla forza pubblica che dopo qualche tempo riuscì a riprendere il controllo della situazione [Il gazzettino, 23 03 1915].

Ci furono parecchie manifestazioni con protagoniste le donne anche nel Friuli Orientale, nel Trevigiano e nel vicentino, a Belluno ecc. Una delle ultime manifestazioni segnalate nella nostra zona si svolse a Teglio il 9 aprile: «un forte gruppo di dimostranti, quasi tutti immigrati, invase la sede comunale, abbandonandosi ad atti di vandalismo, distruggendo i mobili e gli archivi. Ci fu l’intervento della truppa che procedette ad una ventina di arresti [L’adriatico 10 04 1915] ».

Le manifestazioni che si susseguivano giornalmente nei paesi vicini verranno vissute dal Bornancini con evidente preoccupazione e nervosismo. Ne troviamo eco in una lettera del 23 marzo ad un certo Giuseppe: «Questa mattina la faccio contento e non coi nervi tesi come ieri sera. Non si preocupi dell’affare di S. Donà, che dopo la pioggia viene il buon tempo diceva Bertoldo…».

La manifestazione di Cinto, cause e conseguenze

L’aumento del prezzo del granoturco non era certo una novità, già da alcuni mesi stava aumentando anche nella nostra zona in modo sensibile e a notarlo non era solo la popolazione più indigente ma anche chi ne poteva trarre tornaconto. Il 13 dicembre 1914, il sindaco di Cinto Nicola Bornancini (che era anche gestore del Mulino e venditore di cereali, farine e granaglie) scrive in una lettera diretta ad un conoscente: «riguardo i affari non mi vanno quest’anno male certo, poiché gli acquisti del frumento fatti al raccolto guadagnano oggi altre 13 lire per quintale. Anche il granoturco è salito a £ 25 delle 18 che fino quindici giorni qui si comprava».

I prezzi continuarono a crescere nei primi mesi del 1915, nel mese di marzo il granoturco arrivò a costare 32/35 lire al quintale. Inoltre non era facile trovarlo nei mercati in quanto gli agrari e i mercanti lo tenevano nei magazzini sperando di ottenere maggiori introiti con il trascorrere del tempo, considerato che l’entrata in guerra dell’Italia era oramai imminente.

Questa era la legge del mercato e dunque il Bornancini non faceva altro che il suo mestiere. Però nel settimanale diocesano La Concordia che non può essere certo tacciato di simpatie socialiste, già nel mese di febbraio affiora qualche dubbio sulla legittimità di tale comportamento.

«Se non avessimo avuto la crisi attuale, i proprietari avrebbero, come negli anni scorsi venduto il granoturco a 17-18 lire al quintale. È legittimo che la crisi attuale voglia dir indigenza per gli uni e guadagno per gli altri? Non ci pare. Le leggi del mercato sono una cosa – quelle della convenienza sono un’altra. Comprendano costoro i doveri sociali e cristiani dell’ora che passa; s’accontentino di guadagnare 5 invece di 10 sul prezzo dello scorso anno; sfamino i fratelli. È dovere di patriottismo e di umanità».

Non era solo colpa degli agrari ma anche delle istituzioni, anche se in quel periodo era difficile distinguere gli uni dagli altri. Gino Piva, giornalista all’epoca molto in auge, in un articolo apparso su “L’ adriatico” dava una sua particolare interpretazione degli«impressionanti comizi di masse foltissime e di scorribande tumultuose» che avvenivano in Friuli ed in Veneto.

«La guerra? Qui è già cominciata; ed è quella che si esprime nel dramma quotidiano della moltitudine senza lavoro e quasi senza pane. Gli ottantamila emigranti tornati in patria, sospinti dalla guerra che li colse nei paesi dove lavoravano, non hanno trovato nella patria la buona madre amorosa che d’altronde non avevano mai conosciuta». Per evitare ciò bastava promuovere «una onesta, doverosa e necessaria politica di lavoro» per ovviare all’ immane «quantità di problemi da risolvere, come quelli della viabilità, delle ferrovie, del regime forestale e dei bacini montani». Può destare «meraviglia se fra questi forti figlioli vi siano degli ammiratori dell’Austria e della Germania?». Sono nazioni dove «hanno lavorato, hanno vissuto con comodità, guadagnando e risparmiando».

Deve piuttosto destare meraviglia il loro comportamento in questo delicato frangente storico, concludeva, e cioè che nonostante la guerra comporti per loro solo oneri economici oltre al rischio di morire, non ripudieranno «questa patria gretta e grama», ma la stragrande maggioranza marcerà disciplinatamente anche contro i loro ex compagni di lavoro.

Alcune di queste problematiche erano presenti anche nella popolazione cintese. Oltre all’inattività degli emigranti forzatamente ritornati, l’incertezza provocata dalla guerra aveva paralizzato il settore produttivo che storicamente agli abitanti del nostro paese offriva lavoro e cioè l’edilizia. Prima della guerra erano attivi a Cinto diversi imprenditori edili e un’impresa gestita dalla famiglia Arreghini, addetta alla manutenzione strade e alla costruzione di ponti.

Ma la persona più eminente di Cinto, sia come imprenditore che come uomo politico, era sicuramente il cavalier Nicola Bornancini. La sua famiglia gestiva il mulino di Cinto, di proprietà del Barone Carlo Cattanei, fin dal 1887 ed era possidente di alcuni fondi agricoli in paese e fuori. Consigliere, assessore e sindaco di Cinto per circa 30 anni, fu anche uno dei protagonisti dell’edificazione del palazzo municipale nella piazza del paese (anno 1908).

Così la nuova sede del comune si trovava vicino alla sua Barchessa, dove venivano immagazzinate e vendute le granaglie. Inoltre la sua signorile abitazione (ancora oggi di proprietà dei suoi discendenti) era situata dall’altro lato della strada, a fianco della chiesa parrocchiale. Insomma i manifestanti di quel venerdì 12 marzo a Cinto per scagliarsi contro comune, casa e bottega non dovevano fare molta strada ma era sufficiente spostarsi da un lato all’altro della piazza.

Di quella manifestazione non è stata tramandata nessuna memoria orale e quindi per ora dobbiamo attenerci al trafiletto apparso sul giornale friulano. Possiamo solo supporre che alcuni manifestanti abbiano inscenato qualche violenta contestazione, con sassaiole e invasioni, come era successo negli altri paesi. Infatti solo così si possono spiegare gli otto arresti effettuati dalle forze dell’ordine.

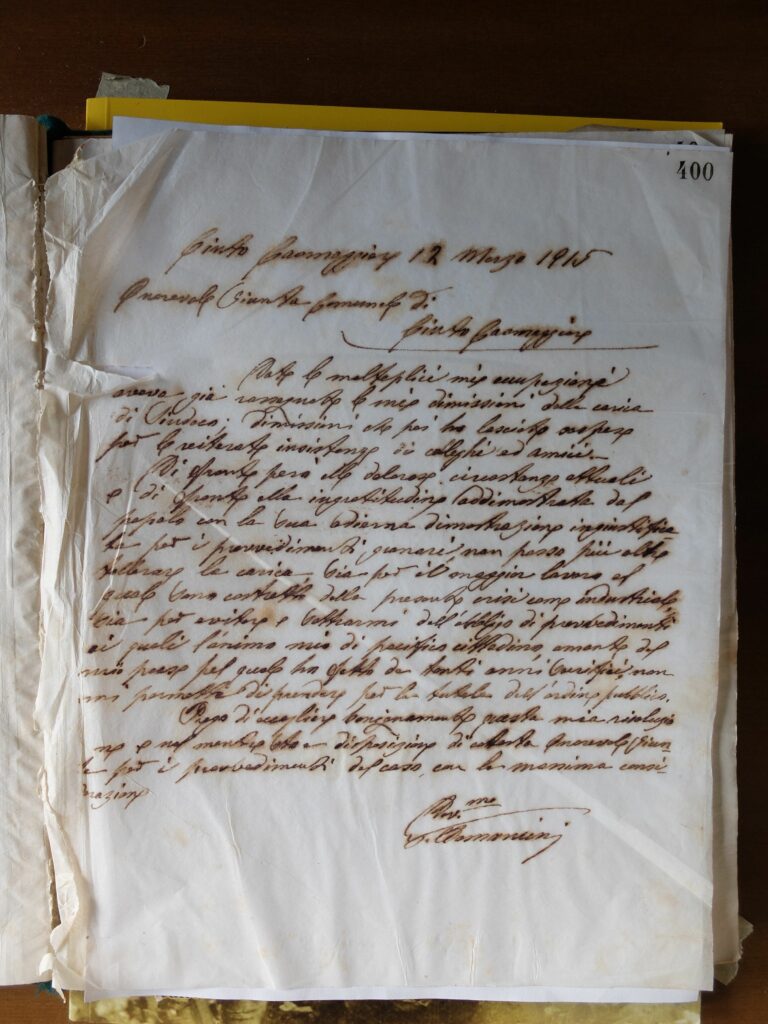

Per quanto riguarda le conseguenze istituzionali invece possiamo disporre di alcune lettere del Bornancini. La sua posizione era piuttosto delicata in quanto coesisteva in lui sia l’esercente, messo sotto accusa dai manifestanti, che il sindaco ovvero la persona più autorevole chiamata a soccorrere gli abitanti ridotti alla fame dai ripetuti aumenti. Insomma impersonava un evidente conflitto di interessi, come si direbbe oggi. Decise dunque saggiamente di dare le dimissioni in quello stesso giorno con la seguente lettera.

«Cinto Caomaggiore 12 Marzo 1915. Onorevole Giunta Comunale di Cinto Caomaggiore. Date le molteplici mie occupazioni avevo già rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Sindaco; dimissioni che poi ho lasciato sospese per le reiterate insistenze di colleghi ed amici. Di fonte però alle dolorose circostanze attuali e di fronte alla ingratitudine addimostrata dal popolo con la sua odierna dimostrazione ingiustificata per i provvedimenti granari, non posso più oltre tollerare la carica, sia per il maggior lavoro al quale sono costretto dalla presente crisi come industriale, sia per evitare e sottrarmi dall’obbligo di provvedimenti ai quali l’animo mio di pacifico cittadino, amante dl mio paese pel quale ho fatto da tanti anni sacrifici, non mi permette di prendere per la tutela dell’ordine pubblico. Prego di accogliere benignamente questa mia risoluzione e nel mentre sto a disposizione di codesta Onorevole Giunta per i provvedimenti del caso, con la massima considerazione. Dev.mo Nicola Bornancini»

Tali dimissioni vengono confermate quindici giorni dopo, nonostante le pressioni da parte della giunta comunale e del prefetto per ritirarle.

«Onorevole Giunta Municipale di Cinto Caomaggiore, 27 marzo 1915. Ringrazio sentitamente per la lusinghiera votazione con la quale i colleghi hanno voluto compiacersi di dimostrarmi stima ed affetto. Sono perciò oltremodo spiacente ma nel tempo stesso irrevocabile nella presa decisione di rinuncia alla carica di Sindaco, perché proprio le mie particolari condizioni non mi permettono di più oltre continuare nel gravoso incarico. Prego quindi di voler senz’altro disporre diversamente, dichiarandomi così facendo pienamente soddisfatto e grato a tutti, specie alla minoranza che prima mi ha compreso. Prometto di procurare medesimamente e far quanto possibile il bene del paese, che ho voluto e vorrò sempre bene. Dev.mo Nicola Bornancini»

Qui sopra due massaie cintesi all’inizio del Novecento lavano i panni nei pressi del mulino di Cinto

Dal libro “La sagrestia del paradiso” a cura di Marcello De Vecchi, edito dall’Ass. Gregorio Lazzarini nel 1919

No responses yet