Settimo tra “prai, ciasa, cesa e curtivo”

Archivio dei ricordi

di Gian Piero Del Gallo

Questi ricordi della sapienza contadina, sono il frutto di racconti e testimonianze di gente di Settimo, di quanti in gioventù sono stati protagonisti di uno spaccato storico che ha contrassegnato un lungo periodo della vita del paese con le tradizioni dell’epoca personalmente vissute o apprese dai loro genitori che gliele hanno tramandate oralmente.

Leggere e scrivere infatti, erano doti in possesso esclusivo del pievano, dei grandi proprietari terrieri, dei loro contabili, ed in minima parte del “paron de casa”, una figura che si imponeva sugli altri componenti della famiglia come un secondo padrone.

Usi e costumi che hanno costituito un vero e proprio codice comportamentale delle famiglie dell’epoca interessata da questi ricordi. Regole non scritte ma rispettate da tutti, anche se a Settimo, a differenza di Cinto, erano quasi tutti proprietari o fittavoli, pochi i mezzadri, i Toffolon, i Fantin, i Doro, i Gumiero nel dopoguerra.

La continua evoluzione, le scoperte, i cambiamenti e le riforme fatte sullo stesso calendario, l’ultima lo scorso secolo negli anni 70/80, che ha trasformato in giornate qualsiasi, festività religiose, veri capisaldi di riferimento, hanno influito sulla progressiva scomparsa del sistema interpretativo delle feste dei Santi, dei segni meteorologici, delle consuetudini e usanze anche folcloriche, dei modi di dire e di fare.

Sono stati tolti riferimenti importanti per capire come comportarsi, oggi pochi sanno interpretare le varie fasi della luna, la sua influenza su qualsiasi lavoro, dalla potatura della vite, al taglio della legna, alla semina dei campi che doveva essere effettuata prima dei Santi.

Ora non ci sono più regole, la storia scorre inarrestabile cambiano i tempi con una tale velocità che non si fa nemmeno in tempo a capire qualcosa che è già cambiato tutto; “ se fosse qua me pare” hanno ripetuto più volte gli stessi anziani ai quali va il mio grazie per la loro disponibilità, girerebbe subito le spalle ad un mondo agricolo che non è più tale.

Con questi ricordi a più voci, abbiamo tentato di far rivivere almeno sulla carta, alcuni importanti momenti della vita contadina. Ne è nato un romanzo di vita, i cui ingredienti principali sono stati l’affetto, la solidarietà che non era un’optional come oggi, ma un vero stile di vita ed il rimpianto per un passato irripetibile fatto sì di miseria ma era comune a tutti e come tale, era un mezzo gaudio.

“Se godevimo co gnente, ricordano Maria Basso, Bepi Fantin e conferma Mario Celant, in cuo gavemo tuto ma ne manca quel gnente de na volta”.

Quel “gnente” era l’insieme dei valori che comprendevano amicizia, rispetto, onestà, serietà, quando la parola data era più di una firma apposta in calce ad un documento. Questa raccolta di ricordi di vita vissuta è stata possibile per la freschezza mentale e squisita disponibilità di Maria Basso, di Giuseppe Fantin “Bepi” e de so mujer “Bepa” Giuseppina De Gasperi, di Ugo Valvasori “Gial”, di Mario “Ciccetta” Celant e de so mujer “Gigetta de Seno” Luigia Battiston, ai quali si è aggiunta la collaborazione di Danilo Zorzi, Jolanda Nogarotto, Arnaldo Valvasori, Dorino Toffolon e famiglia, Romeo Battiston, Daniel Missana, Giuseppe Gumiero, Antonietta Furlan, Ada Sartori.

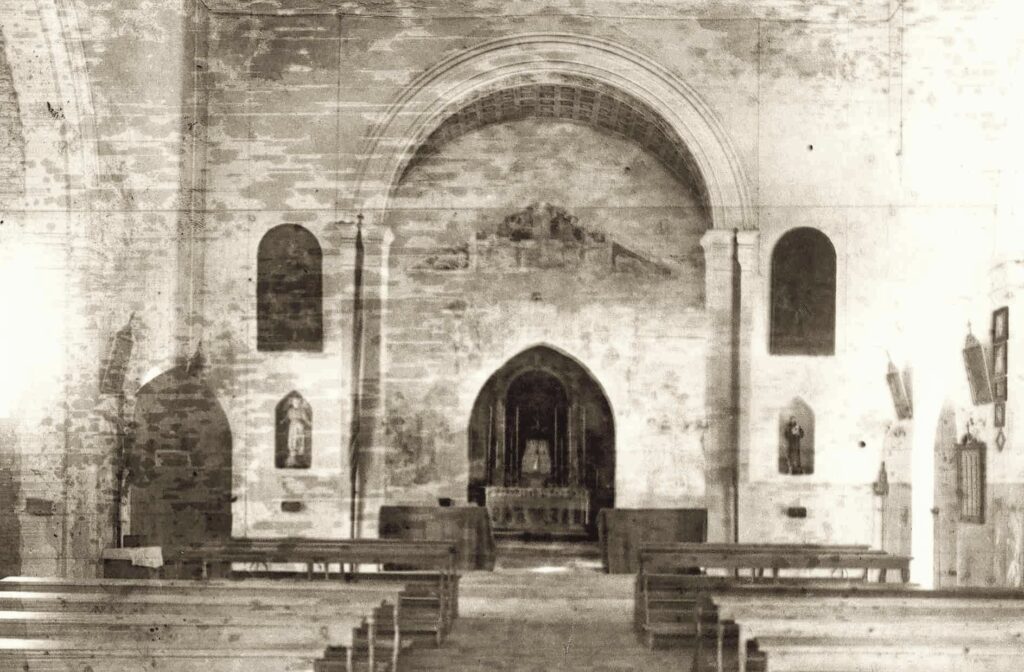

La chiesa di Settimo negli anni ’20 del ‘900

11 Novembre- San Martin- ogni mosto l’è diventà vin.

Il calendario agricolo non concedeva alternative: terminava il 10 novembre ed iniziava l’undici, il giorno di San Martino, scadenza tradizionale dei contratti e questi ricordi partono proprio da quel giorno, da sempre croce per quelle povere famiglie che venivano cacciate dalla terra, speranza di sopravvivenza invece per chi sarebbe rimasto.

Fare San Martin in quei periodi, assumeva una drammaticità autentica, palpabile. Per tutto l’anno era una spada di Damocle sospesa sulla testa del colono come un incubo ed il “varda de far pulito” era il comandamento quotidiano che gli uomini di fiducia del “paron”impartivano al contadino.

Bastava un niente, perché un’intera famiglia si fosse ritrovata sulla strada, scacciata da un padrone servito per anni con fedeltà e dedizione.

Tenere conigli a sua insaputa, procedere al taglio di qualche albero anche piccolo, magari necessario per scaldare la casa, erano considerati un grave affronto punibile con la disdetta e c’è ancora qualche anziano che ricorda i carri dei contadini, carichi di misere cose, che si fermavano lungo la strada del cimitero per riposarsi.

Per quelle famiglie che rimanevano invece, fare San Martin era un giorno di festa con il vino nuovo e le castagne portate nelle case dalle “furlane” che le barattavano con il granoturco. “Tanciu per tanciu”, tanti chili di “biava” per altrettanti di castagne.

Ma era anche il giorno in cui si facevano i conti con il padrone, gli si portavano le “onoranse”; “dindiati”, capponi, “rasse” e “vovi”; gli uomini dovevano andare da lui per spaccare la legna, le donne per fare le grandi pulizie e lavare i vetri.

Poi c’erano le regalie al dottor, a la comare, al piovan. Si saldavano i debiti col “muliner” con il “casolin”, e con il “bechér”, (la prima macelleria è stata aperta da Vincenzo Bigattin nella stalla del Mulino a Cinto nel 1935) praticamente tutta l’economia paesana dipendeva da quel giorno.

La vigilia di San Martin a mezzogiorno, il nuovo boer ( responsabile delle bestie), prendeva possesso della stalla e la sera era a cena con il padrone per mangiare il galletto di San Martin.

Passato il periodo critico, gli animi si predisponevano alle ricorrenze soprattutto religiose in quanto erano l’unica occasione per riunirsi, conoscersi e celebrare matrimoni che per ragioni di tranquillità di lavoro, nei campi ormai gli impegni erano stati soddisfatti, si tenevano in questo periodo in quanto a San Martin se marida la fia del contadin, sempre con il permesso del padrone in quanto non si andava “fora de casa” senza il suo assenso perché ne avrebbe sofferto la forza lavorativa, cioè il numero di braccia che erano state garantite.

“Noi giovani ci recavamo alla festa della Madonna della Salute a Basedo, racconta Danilo Zorzi, per incontrare le ragazze che partecipavano numerose alla processione”. Il gruppo era composto da lui, da Enzo Liut, Benito Valvasori, Giovanni Rigo Ninuti, Amleto Gobat, Cesare Zorzi Ninetto; i sei inseparabili compagni di giochi ma anche di scherzi memorabili che illustreremo strada facendo.

“ La mia famiglia coltivava 60 ettari ed eravamo fittavoli di Osvaldo Mian da Fanna, più fortunati quindi dei mezzadri, ricorda Maria Basso, ed a San Martin, a volte anche dopo a seconda de come andava il tempo, ci recavamo a Fanna in bicicletta per portarghe le onoranse, rasse, capponi, la brisiola ed ogni ben di Dio e lui ci riempiva un piccolo canestro di pomùs come fossero reliquie e ce ne tornavano a Settimo con tante grazie, ma tutto sommato era un bravo cristian”.

30 Novembre- Festa di Sant’Andrea

A Settimo è sopravvissuta fino agli anni 60, negli ultimi anni di don Duilio Rambaldini, l’antica usanza del porsel” di Sant’Antonio o porsel de le anime.

Una volta era il parroco che provvedeva a farlo “copar”proprio in questo giorno o subito dopo, a seconda del tempo; fatti gli insaccati di rito, ma della bestia non si buttava nulla nemmeno il pel, una parte del suo grasso veniva conservata e dopo una benedizione particolare, serviva per la cura del “fogo di Sant’Antonio”.

Dal dopoguerra invece il porsel costituiva il primo premio di una lotteria il cui ricavato andava per le opere parrocchiali, a discrezione del parroco.

Da alcuni ricordi fu proprio don Duilio che, benedetto il maialino, lo liberò per la strada in gennaio, il giorno di Sant’Antonio. La bestiola girava casa per casa, da qui è nato il detto “ te son come el porsel de Sant’Antonio” riferito a chi va sempre in giro, e la gente aveva l’obbligo di nutrirlo senza disturbarlo.

Per una strana conoscenza geografica, il maialino non usciva mai dai confini stabiliti dai due capitelli: quello di San Floriano, (una volta San Michele) posto all’ingresso di via Udine all’incrocio con viale Pordenone e quello dedicato alla Madonna del Rosario situato all’uscita del paese nella terra dei Celant.

Il capitello di San Floriano

Entrambi i capitelli sono stati abbattuti nel 1953 per l’ampliamento della strada. In cambio, la Parrocchia di San Giovanni Battista ebbe, dall’allora sindaco Angelo Furlan, il fabbricato delle vecchie scuole, l’attuale oratorio, che venne restaurato da Giuseppe Fantin, Augusto Celant, Abele Liut, Piero Infanti, Enrico Vidal, Umberto Furlan “Pin” ed altri di cui non sono stati trovati i nomi, mentre i serramenti, pagati dal comune, furono opera di Enrico Morettin.

Ma a Sant’Andrea si uccidevano più “rasse” che oche, queste ultime dopo averle “imbocconae” con grani di biava messi a mollo nell’acqua perché potessero scivolare meglio nel “cantarel”.

L’anatra era un altro animale da cortile destinato più alle onoranze padronali che alla sopravvivenza invernale della famiglia che poteva contare solo sul maiale per sfamare l’esercito dei “fioi”.

Quando le cose cambiarono, ed anche il contadino riuscì ad alzare la testa, qualche oca rimaneva nella dispensa di famiglia e dopo averla uccisa e sezionata, le carni venivano cotte e conservate sotto il loro stesso grasso.

Ma questo era soprattutto il periodo del “pursiter”, che giustificava l’assenza da scuola per quel giorno, dello “stamp de i salami”; ciò consisteva nel mandare il più ingenuo a casa di un vicino in precedenza avvisato, per prelevare l’arnese e il povero si ritrovava a portare quattro pesanti mattoni chiusi in un sacco, suscitando l’ilarità dei presenti: “Svejabaucchi”gli dicevano.

All’epoca era norcino Ugelmo Fantin che passò il testimone a Giovanni Sartori per anni rimasto il “Pursiter” per eccellenza, richiesto da tutte le famiglie di Settimo.

Il suo impegno iniziava poco dopo San Martin e si concludeva nei giorni che precedevano la Settimana Santa. Anche Giuseppe Anese “Bepi” ha avuto un ruolo importante nella norcineria settimina, ricercato per quel suo saper fare simpatico e comunicativo, molto spesso sanguigno, una dote che l’ha portato a confrontarsi senza timore in indimenticabili scontri con i blasonati “capoccioni”di palazzo, ricoprendo inoltre la carica di presidente della latteria che ha saputo rivestire con capacità e maestria.

2 Dicembre- Santa Bibiana.

Giorno indicatore per eccellenza della meteorologia contadina perché “se piove a Santa Bibiana piove quaranta dì ed una settimana”, viceversa se fa bel tempo.

Inizia la famosa “quarantìa” (40 giorni)di Santa Bibiana che termina il 12 gennaio, ma può durare anche fino al 20. Festeggiata la Madonna Immacolata dell’8 dicembre, ecco al 13 Santa Lucia, protettrice della vista. Insieme a San Nicola in alcune famiglie, era affidato ai due Santi il compito di portare qualche regalo ai bambini che dovevano però andare a letto presto e dormire per non rischiare di ricevere la sabbia negli occhi. La mattina dopo ai più bravi, un’arancia, qualche mandarino, “carobole e stracaganase”.

24 Dicembre – La Vigilia- se magna de magro (come sempre)

Per eccellenza il giorno più importante per la religiosità della gente cattolica in generale, ma particolarmente più sentita da quella semplice dei campi che aveva l’usanza di procurarsi un grosso ceppo detto appunto “nadalin”, preparato per tempo, che una volta messo sul focolare doveva ardere dalla sera della vigilia fino a tutto il giorno di Natale.

Nella famiglia Toffolon è ancora viva l’usanza di riservare una parte del ceppo con le cui “bronse” accendere la Casera del 5 gennaio. Sulla tavola della vigilia, rigorosamente rispettata da tutti, “bigui co ‘e sardee”, fagioli con aglio e prezzemolo, polenta tanta e baccalà poco, e si aspettava la mezzanotte bevendo vin brulè, giocando a carte nella stalla, l’unico locale riscaldato a dovere, da dove poi si partiva in gruppo per andare alla Santa Messa durante la quale si consolidava sempre più l’attaccamento alla religione ed alle tradizioni e tutto veniva fatto in funzione di Qualcuno o qualcosa che, al di sopra di tutti, avrebbe potuto dare quella protezione e quell’aiuto che in terra al “poro can” nessuno avrebbe dato, anzi “chi che nasse desgrasià, ghe pioverà sempre sul cul anca a star sentà”.

Si cantavano le nenie natalizie davanti al Presepe o all’albero di Natale, imbastito alla meglio su un “canton” della cucina, e si guardava al domani con maggior fiducia.

“Era molto più freddo di oggi,l’unica fonte di calore proveniva dalla stalla e dal fogher quando c’era legna da ardere, ricorda Bepi Fantin, non c’era abbondanza di nulla anzi tutt’altro, ma la vita a quei tempi era contrassegnata da momenti così intensi di significato che, per chi come me li ha vissuti, la trasformazione non è riuscita a cancellare. Oggi non manca nulla, ma le parole sono superflue, non c’è più dialogo se non attraverso le macchine, i computer, i giovani corrono, i vecchi ansimano, le nonne non possono più raccontare le favole, sono tramontate anche loro, sostituite da un pulsante su un computer. L’anziano oggi è un peso, una volta era lo scrigno del sapere, della conoscenza, di vita vissuta”.

25 Dicembre- Natale-

Una giornata che si trascorreva in casa, ognuno con la propria famiglia con il detto “Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi”. Le visite ad amici e parenti erano rimandate al giorno dopo, quello di Santo Stefano. I più piccoli si alzavano presto perché la nascita di Gesù Bambino significava qualche piccola strenna, sempre poche cose, ma in una miseria stabile anche la possibilità di sbucciare e mangiare un mandarino poteva significare un momento di particolare gioia. “Ci accontentavamo di poco, ricorda Maria Basso, anche perché era poco per tutti”.

Ultimo e primo giorno dell’anno. Notte di San Silvestro

Solo i grandi rimanevano alzati almeno fino a mezzanotte, si ritrovavano nelle stalle più spaziose, giocavano alle carte, a tombola, bevevano vino e mangiavano qualche frutta secca in attesa dell’arrivo dell’anno nuovo. I piccoli a letto presto perché sarebbe passato “l’oselut” dispensatore di regali che, anche se sempre magri oltre che uguali, avevano il sapore di un premio per i più bravi: i soliti bagigi, stracaganasse, carobole, fichi secchi, e soprattutto mandarini, perché essendo più piccoli delle arance si accontentavano più bambini.

La mattina del primo gennaio, di solito un freddo terribile, si andava per le case ad augurar buon anno. I più ardimentosi lo cantavano: “Sen vignui agurar bon anno, mile anni de felicità, prima al capo dea fameja e po’ a tutta la società”.

Una fortuna ricevere qualche centesimo, il più delle volte le solite stracaganasse, carobole, qualche fetta di un dolce povero fatto in casa, cucinato sotto le “bronse” del fogher o nel forno dello “spoler”; la stufa economica che rivoluzionò il “riscaldamento” della cucina, non era ancora giunta a Settimo, vi arriverà dopo gli anni trenta.

Era considerato un anno sfortunato se i primi auguri era una donna a porgerli, ecco perchè evitavano di uscire di casa.

Le “calendre” di gennaio, è il periodo compreso dall’1 al 24 ed i giorni venivano detti “endegari” indicatori del tempo per tutto l’anno. La prima fase “calante”termina il 12 con la quarantìa di Santa Bibiana ( 2 dicembre) ed il 13 inizia il periodo “crescente”.

E qui servirebbe un altro libro per spiegare le interpretazioni della meteorologia contadina, con San Paolo dei segni e con Sant’Antonio che insieme a San Biagio e San Valentin, sono chiamati i Santi Forti, capaci di portare grandi nevicate e freddo intenso.

5 gennaio-la Casera e Pasqua Epifania che tutte le feste se porta via

Si raccoglievano sterpi, legna scarta, guai toccare la buona, rovi, canne di granoturco e si faceva una catasta ammucchiando il tutto intorno ad un “pal de cassia” o di qualsiasi altro legno, (un riferimento all’antica sacra quercia che usavano i Celti, così come celtica è l’usanza della notte del 30 aprile), con una croce in cima o un fantoccio ad impersonare la “vecia”, quella miseria che le fiamme dovevano distruggere.

Nel pomeriggio in chiesa il parroco procedeva alla benedizione dell’acqua, del sale e delle mele il cui consumo seguiva un rituale ben preciso: la stessa sera si usava il sale nel mangiare degli uomini ed una “presina de sal” anche in quello delle bestie in stalla.

Le mele invece dovevano essere conservate fino al 3 febbraio, giorno di San Biagio, protettore dei mali della gola e mangiate la mattina a digiuno. Se rimaneva il torsolo, non si doveva gettare per nessun motivo, ma darlo agli animali o gettarlo nel fuoco, come d’altronde si usava fare, ma lo si fa tuttora, con le immagini dei Santi.

L’acqua invece veniva messa nelle “pinele”, ai lati del letto, per segnarsi la mattina e la sera quando ci si coricava, recitando il Pater Noster picinin” seguito da l’Ave Maria che a Settimo, ma c’era qualche variante, recitava così. “Pater Noster picinin, su l’altar xè l’oselin, l’oselin el gera verto e San Piero discoverto. Varda in qua varda in là, varda quela finestrella, ghe xè ‘na colomba bianca e bela. Cosa la gà in beco: ‘na bronsa de fogo benedetto.

Ne casca ‘na giossa su quela piera rossa, piera rossa s’ciopetava, tuto il mondo illuminava. Illuminava Santa Maria, co’ tre angeli in compagnia, un Batista ed un Lorenzo, ch’el portava bon incenso. Aqua de mar, pomolo de l’altar, beata quell’anema che la pol imparar”.

Seguiva l’Ave Maria: “Ave Maria picinina, ricordeve a la matina, ricordeve de ben far, ricordeve el digiunar, e d’andar a la pileta per tor l’aqua benedetta, per bagnar le man e il viso, per andar in Paradiso. Paradiso è bela cosa, chi ghe va sempre riposa, a l’inferno è mala gente, chi ghe va, ghe va per sempre”.

Appena calato il sole si dava fuoco alla casera ed anche in questa occasione il rituale era un connubio tra sacro e profano; un rituale comunque che ha resistito nel tempo e viene ancor oggi seguito e rispettato quasi integralmente dalla Famiglia Toffolon Dorino, e dal fratello Felice quando era ancora in vita, autentici Templari di questa tradizione.

Il più anziano aspergeva di acqua benedetta il cumulo di legna, mentre il più giovane provvedeva ad appiccare il fuoco, prelevato dal “nadalin” il ceppo conservato in parte a la “mare del fogo” e mentre le fiamme si levavano alte, i presenti usavano emettere le “ucciade”, grida che avrebbero avuto il potere, secondo la credenza, di scacciare tutti quei problemi che avevano resistito ai “botti col carburo” dell’ultimo dell’anno. Da una parte le donne recitavano preghiere e litanie, mentre gli uomini davanti al fuoco lanciavano in aria con la forca le canne ridotte ormai a “bronse” “sigando”: “tanta ua, tanti fasioi, tanto frumento, tanta polenta tanta galeta e pan e vin, tanti morosi per ed aggiungevano il nome della bella di turno”.

I più anziani osservavano la direzione che prendeva il fumo ed emettevano con aria solenne le loro previsioni: “se il fum el va in marina t’impinisse el graner de farina, ma se va al Garbin…” qui si fermavano sospirando ed aggiungendo sottovoce, “tempesta sicura”.

Le donne della famiglia Toffolon, riportavano una parte delle “bronse dea Casera sul fogher” perché avrebbero portato fortuna per le prime covate delle “coche”. Si mangiava pinsa, il dolce povero per eccellenza, fatto con la farina della polenta e qualche “figo e gran de ua” che i “scrunciava” sotto i denti, si beveva vin brulè e qualche “bicer de graspa de fosso”.

La mattina presto gli anziani giravano nei campi e usavano benedire le capezzagne con un “scovet” bagnato con l’acqua benedetta il giorno prima, recitando una breve preghiera che avrebbe favorito il raccolto, in quanto sotto la coltre di neve, a quei tempi “nevegava ben” ricorda Maria Basso, riposava il frumento ed il granoturco.

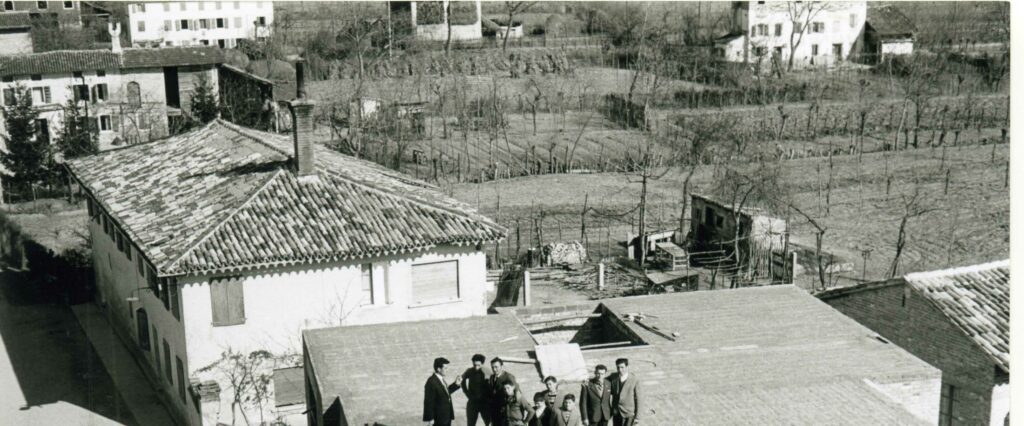

L’inverno del 1959 a Settimo visto dal campanile (foto famiglia Berlato)

17 gennaio Sant’Antonio del porsel e de la barba bianca se no nevega poco ghe manca..

“Festa granda, ricorda Danilo Zorzi, se non c’era brutto tempo, noi che se abitava vicino alla chiesa, se portava fora le bestie per la benedizione, e chi abitea lontan da la ciesa, portava “na branca de fien” che poi dea da magnar a la bovaria in stala”. Il parroco impartiva la benedizione anche al maialino che veniva poi liberato per le strade, come abbiamo già ricordato il 30 novembre, giorno di Sant’Andrea. Nel suo girovagare, aveva però uno o due luoghi dove trascorrere la notte. Uno viene ricordato da Bepi Fantin, tra il muretto e la siepe della famiglia Sartori, a pochi metri dalla chiesa.

21 gennaio- Sant’Agnese de le putele

Era la festa delle giovani ragazze che in questo giorno si ritrovavano in chiesa per chiedere alla Santa protezione ed aiuto nel trovare un buon partito. A Settimo era una giornata di festa particolarmente rispettata e non era difficile avere una bella giornata tanto che insieme a San Sebastiano il 20 e Sant’Agnese il 21, si diceva “la piccola estate dei Santi freddi”, per ritornare subito il giorno dopo con San Vincenzo della gran freddura.

25 gennaio- San Paolo dei segni- “San Pauli scur, pan e vin sigur”

Questo giorno era particolarmente tenuto in considerazione in quanto il tempo di San Paolo chiamato appunto de i segni, delle previsioni, dava le indicazioni per tutto l’anno agricolo. Ci sono solo lontani ricordi dell’antica usanza di mettere a terra dodici cipolle, una per ogni mese dell’anno, con qualche “gran de sal grosso de sora”; se si squagliava sarebbe stato un mese di pioggia, se invece il sale rimaneva asciutto un periodo di bel tempo.

29/30/31 gennaio- i giorni de la merla

“I merli i xè nel camin e i ghe resterà par un tochetin” a significare che questi erano i giorni “de la mèrla”, di gran freddo, e nelle serate di filò nella stalla le nonne raccontavano ai piccoli la leggenda a tante versioni dei merli che da bianchi diventarono neri perché per tre giorni, tanto tempo fa, non furono nemmeno in grado di volare per il gran freddo. Rimasero al riparo di un camino dal quale usciva il fumo che annerì le loro piume e da quel giorno diventarono neri.

2 febbraio– la Madonna Candelora “la zeriola”

Candelora, candelora de l’inverno semo fora, ma se piove e tira vento de l’inverno semo dentro, ma se’l sol scalda le prese ghe n’avemo par un mese, però se tira un fià de bora, co’ tre salti ’ndemo fora”. Ci si recava in chiesa a prendere la candele benedette che venivano appese ai lati del letto, sopra le “pinele”per scacciare le malattie e favorire una morte dolce. Venivano accese in occasione dei brutti temporali estivi di una volta per esorcizzarli, ed in quelli più forti si bruciava con la fiamma della “zeriola” le foglie dell’ulivo, affinchè non cadesse la grandine.

3 Febbraio- San Biagio- ultimo barbon mercante di neve

La mattina a digiuno, a protezione della gola di cui San Biagio è protettore, dopo la preghiera di ringraziamento per aver superato la notte, si baciava la mela benedetta la vigilia dell’Epifania, se la mangiava con devozione, ma lo si fa ancora oggi, ed in caso, peraltro molto raro, che non venisse mangiata tutta, la si portava da mangiare ai conigli o se la gettava tra le fiamme del “fogher”, mai gettata via. Nell’ora della messa ci si recava in chiesa dove il parroco, impartiva la benedizione della gola con le candele incrociate appoggiate sul collo, una volta erano quelle della Candelora, oggi con due grossi ceri.

11 Febbraio- Festa de la Madonna di Lourdes – Ritorno e festa degli emigranti

Settimo è stato un paese che, come tanti altri, ha conosciuto una forte emigrazione anche oltre oceano a metà del 1800; Brasile, Argentina, Venezuela, Canadà e solo nel dopoguerra Belgio, Svizzera, Francia. Nei paesi europei la maggior parte degli emigranti di Settimo erano quasi tutti stagionali, impiegati cioè nel ramo dell’edilizia e quindi con contratto a termine che scadeva ogni anno ai primi freddi, quando il cantiere edile veniva chiuso perché era impossibile lavorare e rinnovato poi per l’anno successivo.

Fino al 1966, la parrocchia ha organizzato la loro festa in questa ricorrenza della Madonna di Lourdes, poi in considerazione che molti stavano rientrando per sempre in paese, che l’economia era in continua crescita, che posti di lavoro se ne trovavano anche qua, la festa dell’emigrante è stata spostata in occasione dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista a giugno.

14 febbraio- San Valentin metà caneva e metà fienil

Protettore del mal caduto o epilessia. Degli innamorati lo hanno fatto i commercianti In questo giorno, per invocare la protezione del Santo su questo tipo di malattia all’epoca abbastanza comune, le donne di casa facevano il pane ed un panetto lo portavano a benedire in chiesa, convinte che in caso di necessità avrebbe aiutato il malcapitato colpito a superare le difficoltà. Si usava dire “San Valentin sghirlando, quaranta dì al so comando, se no venta chel dì, quaranta dì de pì”.

Carneval- ogni scherzo val . “A frisse col stec”

C’era l’usanza di mascherarsi senza grandi pretese, un po’ di fuliggine, un vecchio vestito e l’atmosfera trasgressiva e magica era subito creata. I più anziani non hanno ricordi di grandi mascherate, erano gli anni della miseria e non c’era grande libertà nemmeno tra i grandi preoccupati più per procurare il mangiare per il giorno dopo che per il divertimento. A Settimo c’erano loro, gli inseparabili compagni di scherzi e burle: Luciano Cesco, Danilo Zorzi, Giovanni Rigo “Ninuti”, Amleto Gobat, Benito Valvasori, Enzo Liut, Cesare Zorzi “Nineto”, Antonio Berlato. Era sempre Luciano Cesco ad organizzare e condurre il carro trainato da cavalli, ricorda Danilo Zorzi, noi ci vestivano “co quattro strasse”e si andava in giro per le case cantando e suonando la fisarmonica. A fine della mascherata avevamo raccolto un paio di damigiane di vino che poi se lo beveva tutti insieme in varie occasioni. Il giovedì grasso in casa si mangiava la gallina perché si diceva che: “Se no te magna la gialina a carnaval, te la magnerà par mal”.

Quaresima – Le Ceneri

Di regola digiuno e astinenza, dopo “l’abbondanza” del carnevale. Fatta la pulizia della camera con le “scoasse” portate fuori dal “confin” perché non venissero i pidocchi, si andava in chiesa per l’imposizione delle Ceneri. La scarsità di cibo si accentuava in questo periodo, chiamando a giustificazione le regole religiose che imponevano il digiuno; l’obesità dei bambini era inesistente. Solo le preghiere erano abbondanti.

Marzo – “Cul al sol”

Avere la pelle abbronzata era sinonimo di gente di campagna, obbligata a lavorare la terra sotto il sole, per questo le giovani donne delle famiglie contadine avevano l’usanza di chiudersi in camera, aprire la finestra e mostrare il “cul”al sole nascente di Marzo recitando: “Mars si, mars no, vardame el cul ma il mustas no”, a significare che il sol avrebbe potuto abbronzare quella parte anatomica del corpo ma non il viso. “Mia zia Veronica, ricorda Bepi Fantin, celebrava questo vecchio rituale girando intorno all’orto di casa”.

Al 19 ricorreva San Giuseppe, padre putativo del Signore, festa grande con Santa Messa cantata perché protettore per la buona morte, chi non ricorda la giaculatoria prima di coricarsi: “Gesù, Giuseppe e Maria ve raccomando il cuore e l’anima mia”. In questo giorno la “sisila la passa il tet” mentre al 21, giorno di San Benedetto (il nuovo calendario lo festeggia però all’11 di luglio e forse per questo che le sisile no se ritrova) la rondine è già sotto il tetto per iniziare la ristrutturazione del vecchio nido e ricominciare il ciclo inarrestabile della prosecuzione della specie.

Ed iniziavano anche i lavori nella campagna, si piantavano le patate, le bietole e se il tempo lo consentiva s’iniziava con lo zappino per smuovere la terra..

I lavori nei campi di Settimo negli anni ’50 del Novecento (AMC pr. famiglia Fasan)

Aprile – “Ad april fiorisse anca el manego del badil”

In questo mese la campagna era in fermento ed i lavori in grande ripresa, dimenticate le sere d’inverno trascorse a far filò nella stalla.

Non viene persa di vista la quaresima con relativa astinenza sempre troppo lunga, che faceva invocare l’arrivo delle feste pasquali più per colmare quel vuoto che premeva sullo stomaco che per il desiderio di riposo vero e proprio anche perché, le vacche le faceva latte anche il giorno di Pasqua quindi era necessario mungerle e governarle.

Prima della settimana Santa, iniziavano le grandi pulizie di primavera: si faceva la lissia, si lavavano a fondo i pavimenti, mobili e quant’altro. “Se lustravano le cadene del fogher, ricorda Danilo Zorzi, ma anche i pie perché se le strascinava su par la gera e no se podeva rovinar scarpe o socui per quel lavoro. Diese centesimi a cadena, venti per il capezal del fogher, oppure vovi colorai”.

Con la domenica delle Palme, inizia ancora oggi, la Settimana Santa; ci si recava in chiesa per l’ulivo benedetto che veniva appeso sopra l’ingresso principale della casa, ed un altro rametto, sopra l’entrata posteriore o una finestra perché non entrassero disgrazie.

Più di qualche famiglia però, usava appenderlo sulla crocetta dell’olmo per proteggere il raccolto dalla grandine. Il lunedì iniziavano le quarant’ore di preghiera e di adorazione fino al Gloria del Giovedì Santo, quando venivano “legate” le campane che avrebbero fatto risentire il loro suono gioioso solo il Sabato Santo, giorno della Resurrezione di Cristo. Durante le prime tre sere della Settimana Santa, si recitava il mattutino del giorno successivo, composto da nove salmi e tre letture.

Il Venerdì Santo, dalle 15 pomeridiane, che ricordavano la morte di Gesù Cristo, ci si recava a baciare la croce deposta ai piedi dell’altare, e la sera, nel corso della Via Crucis, non c’era famiglia che non avesse provveduto ad illuminare finestre e balconi, con vasetti di creta contenenti olio e stoppino, sostituiti poi con lumini e candele, lungo tutto il tragitto coperto dalla processione.

Durante la funzione religiosa in chiesa, al termine di ogni salmo, veniva spenta una candela ed alla conclusione della celebrazione, tutte le luci. A questo punto iniziava il concerto delle “crassole”, ma guai a cominciarlo prima che l’ultima candela non fosse spenta.

E qui Danilo ed i suoi compagni, mettevano in atto i dispetti. “Ci portavamo chiodi e martello e durante la confusione che noi aiutavamo a far aumentare, battendo anche gli zoccoli conto i banchi in legno, inchiodavamo i “tabari” dei più anziani e qualche volta siamo riusciti anche con gli zoccoli, quelli più consumati. Uno spasso per noi ragazzini, ma guai a farsi scoprire, erano dolori”.

Il giorno dopo, Sabato Santo, il parroco benediva il fuoco e l’acqua, poi sciolte le campane al Gloria, ci si bagnava gli occhi con l’acqua benedetta a protezione della vista. “Il giorno di Pasqua, focacce e uova colorate e dopo il pranzo più ricco del solito con gallina in brodo o pollo in tecia, ricorda Danilo Zorzi, i giovani sullo spiazzo erboso del Palù,si divertivano a lanciare le uova lesse in aria, chiamando chi avrebbe dovuto prenderle al volo”.

E si giunge al 25 Aprile, San Marco giorno in cui si usava fare la prima delle quattro rogazioni, le altre tre nei giorni precedenti l’Ascensione). Ci si recava poi sugli argini del canal, mai sui prati per non rovinare il taglio dell’erba. Frittata con il salame, oltre a formaggio e vino ed alla prima insalatina dell’orto. Ma nei campi, al detto che ogni erba che “varda in su la g’ha la so’ virtù”, le donne raccoglievano bruscandoi, rece de lievro, radicele; lessate e passate in “farsora” erano una valida alternativa ed in più facevano bene alla salute, soprattutto al “figà” ha sentenziato Bepi Fantin, perché lo depurava, anche se a – quei tempi non era proprio tanto “ingolfà”.

30 Aprile-1 Maggio– La notte di Walpurga

I maghi burloni di Settimo hanno mantenuto viva questa tradizione fino a pochi anni fa ed era, insieme a Sarone di Caneva, l’unico paese veneto dove si celebrava questo rito, considerato fastidioso dalle persone colpite per questo ancor più temuto. Anticamente questa era la notte, insieme a quella del 2 febbraio e del primo agosto, in cui si teneva il sabba e le streghe banchettavano in piazza con il diavolo, tra urla e grida di terrore delle vittime.

Chiaramente con il tempo gli ingredienti sono cambiati e le vittime sacrificali sono tutta una serie di attrezzature, fioraie, cancelli e porte, sottratti nottetempo a quelle persone che non rientravano nelle simpatie dei maghi.

Era un’organizzazione complessa, in quanto per far colpo e far credere che in qualche modo qualcosa di magico fosse realmente accaduto, quanto veniva sottratto era sempre qualcosa di grosso, voluminoso, pesante che veniva poi appeso a qualche albero, soprattutto al grosso “morer” di via Treviso, e l’operazione richiedeva l’uso di sollevatori, magari sottratti anche quelli.

A proprie spese i legittimi proprietari avrebbero potuto riprendersi il maltolto, il giorno dopo 1° maggio, con relative benedizioni nei confronti degli ignoti autori. Questa festa dei burloni, era contemplata negli antichi riti con cui i Celti festeggiavano, nella notte dei tempi, il risveglio della primavera. Come sia giunta a Settimo è un mistero che non si è riusciti mai a chiarire.

Ma questa era anche la notte dei simboli correlati a particolari “riconoscimenti”: davanti alla porta di una ragazza chiacchierona una foglia di aro o “lengua de vaca”; per le fanciulle facili, una “forcada de fien o erba medica”; per quelle smorfiose “grassa” (letame); a quelle famiglie che tenevano le ragazze rinchiuse in casa spariva “el portel de l’orto”.

Purtroppo anche le tradizioni finiscono per essere stravolte, qualche mago ha deviato dalle regole canoniche ed a causa di questi comportamenti è sfumato lo spirito celtico della notte di Walpurga, una notte da sogno, inserita del Faust di Goethe e da qualche anno a Settimo non viene più celebrata. Santa Walpurga era una monaca anglosassone, Badessa del monastero di Heidenheim da dove nell’871 le sue reliquie furono traslate ad Eichstadt, sede di un’abbazia a lei dedicata. In epoca cristiana, si cominciò a dedicare la notte del sortilegio a riti propiziatori, elevando la Santa Walpurga a protettrice contro le arti magiche.

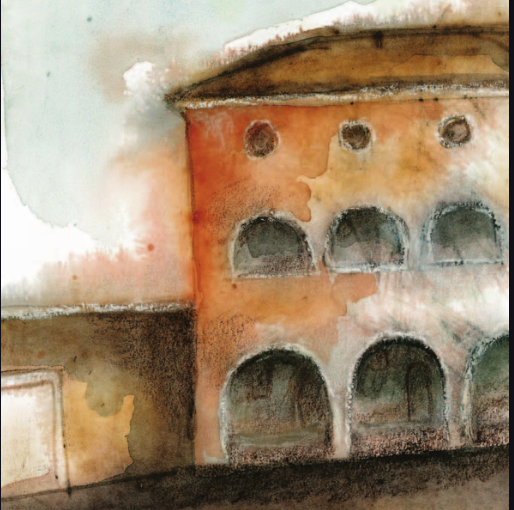

Casa contadina di via Udine (acquerello di Gioia Boccardi)

Maggio- “Se piove su la Crose, (la vigilia dell’Ascensione) bon el gran trista la nose, ma se lo fa su la Sensa, tanta paia e poca semensa”

In questo periodo inizia il tempo dei “cavalieri” i bachi da seta. Se ne acquistavano le uova perché costavano meno, e le donne più “fornite”, per facilitarne la schiusa, le tenevano al caldo nel petto, avvolte in un piccolo telo bianco.

A Settimo una donna è riuscita a “covare” tre uova che l’oca aveva abbandonato un paio di giorni prima della schiusa. Si è messa in letto tenendoli al caldo, riuscendo a far nascere i tre “ochi”, suscitando l’ilarità per la trovata, ma l’ammirazione per la riuscita.

La maggior parte delle famiglie che facevano questa coltura dei bachi da seta, si riforniva presso la Cooperativa Agricola di Villotta, mentre i mezzadri dovevano recarsi invece dal “paron” che provvedeva a consegnarli loro in soccida, cioè lui metteva i bachi e la foglia, il mezzadro il lavoro, garantendosi metà del ricavato netto.

La raccolta della foglia avveniva almeno due volte al giorno, anche per prevenire giorni di maltempo; infatti se conservata in luoghi freschi e non ventilati, resisteva almeno tre giorni.

Si tagliavano i rami raccogliendoli in fascine che si caricavano sul carro trainato dai buoi e chi non aveva gelsi di proprietà, doveva comperare la foglia anche fuori paese, visto che ogni famiglia a quei tempi, aveva di queste colture.

Per far capire l’importanza dei gelsi, basti pensare che un campo con “moreri” valeva il doppio di uno senza, considerando poi il fatto che servivano come sostegno alla vite.

L’oncia, circa trenta grammi, era l’unità di misura dei bachi ed ogni famiglia ne acquistava in proporzione alle braccia disponibili per preparare la foglia che, per i primi giorni veniva tagliata con la “britola” come “il “patuss pa’i ochi” e somministrata ogni tre ore, dalle cinque della mattina, alle dieci della sera.

Più dura per i mezzadri che avevano invece l’obbligo di procedere ininterrottamente all’alimentazione dei bachi, giorno e notte, per facilitarne una maturazione anticipata e quindi ogni momento della giornata era dedicato a questa attività.

Dopo la prima “durmia”, si provvedeva alla loro divisione, si aumentava il numero delle “grisiole”, e si nutrivano i bachi con una foglia tagliata più grossolanamente col “tasson”.

Avanti così fino alla quarta ed ultima “muda”, quando le “grisiole”, ad impalcature di cinque o sei, avevano invaso ormai ogni spazio libero della casa.

Iniziavano i giorni della frenesia alimentare e sui graticci venivano distribuiti quintali di foglia che coprivano l’intera colonia dei bachi, ma, data la loro rumorosa voracità, il tutto spariva in poco tempo.

Diventavano sempre più grossi e lucidi, e quando erano ormai prossimi alla filatura, si mettevano ricci di paglia o frasche di salice secche che, essendo più ramificate, consentivano ai bachi una migliore distribuzione per costruirsi il bozzolo. Quando anche gli ultimi avevano fatto il bozzolo, si toglievano dalle frasche uno alla volta e si passavano nello “spelagnador”, un attrezzo che girato a mano li ripuliva delle impurità, la “spelagna” appunto che comunque veniva conservata.

Si riempivano sacchi da 25 chili che erano consegnati alla stessa cooperativa e da qui, dopo il passaggio all’essiccatoio, prendevano la via della filanda. Per ogni oncia di uova si consegnavano 85/90 chili di bozzoli.

L’importante per questa coltura era la temperatura costante che doveva mantenersi sempre sopra i venti gradi, per il corretto sviluppo del baco.

Molto temute erano le formiche ed i topi, ma soprattutto le variazioni climatiche di questo periodo che passava come “l’inverno dei cavalieri”, un calo della temperatura avrebbe potuto rovinare l’intera coltura.

Le donne della famiglia contadina, visto che proprio su di esse gravava l’onere maggiore della coltivazione, fantasticavano su quello che avrebbero potuto fare con i proventi del raccolto dei bozzoli, prima ed unica fonte di denaro liquido che entrava nelle loro famiglie.

Gli scarti non commerciabili, come le “falope”, i doppioni, le “bavele” e la “spelagna”, venivano fatti bollire, ed eliminata la crisalide, si mettevano ad asciugare per essere poi dipanati ed i batuffoli ottenuti filati con il fuso o la “gorleta”.

Si facevano calze e maglie, poi fatte bollire in una capiente “caldiera” dove in precedenza era stata sciolta la tinta desiderata che non offriva molte scelte: rosso bordeaux o bleu scuro. “Mi ricordo di averne fatti molti sia per i miei fratelli che per Aldo, ricorda la Maria Basso, e quando gli ho regalato un paio di calzettoni ho tenuto a precisare che erano stati fatti con le mie mani. Benedetta gioventù, ci accontentavamo di poco, ma pieno di significato”.

Ma Maggio è uno dei mesi in cui si aveva una ricca liturgia interamente dedicata alla Madonna; nelle famiglie contadine, dopo la frugale cena serale, si usava girare la sedia per inginocchiarsi e recitare il fioretto che altro non era che il Rosario con le litanie Lauretane.

I bambini dovevano fare la loro buona azione quotidiana: ubbidire agli ordini, aiutare i grandi, rinunciare a qualche piccolo desiderio. “Pensa che de zioba vien sempre la Sensa”, si mangiava “el lingual co’i primi bisi” e nei tre giorni che la precedevano si facevano le rogazioni, processioni penitenziali di propiziazione per l’agricoltura.

Subito dopo il suono dell’Ave Maria, i fedeli si ritrovavano davanti la chiesa di San Giovanni Battista, oppure ai due capitelli quello di San Floriano o l’altro della Madonna, da dove poi partiva la processione che, cercando di estendere la benedizione ovunque, effettuava degli ampi giri verso il Palù, il Melon e la Boschetta. Durante la processione si usava piantare, parroco don Ernesto Linguanotto,una piccola croce sull’olmo di ogni “stradon grando” per implorare protezione contro le disgrazie del tempo; fermata ad ogni incrocio, benedicendo ed implorando grazie , mentre i fedeli cantavano le litanie dei Santi, concludendo la preghiera con “a fulmine et tempestate libera nos Domine”.

Il palù allagato con sullo sfondo la chiesa di Settimo (foto di Sergio Basso)

Giugno- La falce in pugno, “ma mai scuminziar de venere”

Passata la festa del Corpus Domini con la “procession granda” con la strada coperta di petali di fiori, con un salto si è San Giovanni Battista, patrono del paese.

Una volta in questa ricorrenza si teneva una grande sagra con giostre, bancarelle ed altre attrazioni poi quasi scomparsa del tutto fino a quando nel 1978 ritornò alla grande grazie all’Unione Sportiva di cui parleremo con un capitolo a parte.

La vigilia di San Giovanni le donne raccoglievano non solo erbe odorose che lasciate alla rugiada contribuivano a mantenere la pelle giovane, ma la mattina dopo, anche le erbe officinali, prime fra tutte la camomilla, pianta considerata la panacea di tutti i mali, che cresceva rigogliosa nei prati stabili e le noci per il nocino; la trasgressione alcolica con la “graspa”.

Più di qualche famiglia usava esporre le coperte di lana per farle bagnare dalla rugiada contro le tarme, così come per l’aglio e le cipolle che sarebbero durate più a lungo.

Ma la Chiesa di San Giovanni detiene un primato: da tempo immemorabile si celebra ancora oggi una messa in onore di Santa Eurosia, protettrice dei frutti della terra. E’ l’unica celebrazione che si tiene in tutta la Diocesi di Concordia Pordenone.

Questo era il periodo buono per gli appassionati di pesca; i primi temporali che portavano le “bisate” a muoversi e finire nei “bertoveli”, la scuola era ormai terminata ed i più scaltri si cimentavano nella loro cattura. “Il Palù era la nostra zona di caccia e pesca, ricorda Daniel Missana, ma pochi battevano me e l’amicoEnzo Valvassori, all’epoca avevamo dodici anni, eravamo dei fuìns. Per una sigaretta a testa, ci arrampicavamo sul grande albero alto almeno dodici metri, ci tuffavamo in acqua e dal Canalut, al confine con Marignana, si arrivava a nuoto fino alle bove del Mulin de Zadro, nudi come vermi. Certi giorni eravamo un esercito de fioi e quelli che non sapevano nuotare, venivano obbligati dai più grandi, ad imparare in poche ore. Poi si giocava a cavalletta, a sc’iavi, a crosago, tutti giochi che nessuno fa più perché richiedono una certa prestanza fisica”.

In questo mese nel mondo agricolo era anche il periodo dei grandi cambiamenti: si prendeva possesso della “bovaria” e del foraggio per le bestie, correva l’obbligo di dare il solfato al vigneto senza però vendemmiare, ma solo per garantirsi il raccolto successivo; in pratica si gettavano le basi per far sì che a San Martino, al momento di prendere possesso della terra e della casa, tutto sarebbe stato già concordato.

La mietitura del grano, seppur iniziata in questo mese, dopo Sant’Antonio, si prolungava fino alla prima decade di luglio, quando si procedeva alla trebbiatura dei covoni del grano accatastati sulla corte.

Prima dell’arrivo della falciatrice meccanica trainata dai buoi, la mietitura veniva fatta a mano, iniziando alle prime luci dell’alba per terminare al tramonto. Normalmente si rispettava una pausa alle otto per la colazione ed a mezzogiorno per il pranzo portato sul campo dalle donne di casa.

Con il suo arrivo le cose cambiarono, ma si doveva preparare la strada ai “bò”, per poi seguire la macchina e legare i “mannolini” che venivano accatastati in croce con le spighe rivolte verso l’interno.

Alla trebbiatura grande festa, “se disnizava l’osacol” debitamente conservato per questa occasione e “se copava i poastri”.

Al 29 l’è San Pietro e Paolo, periodo di tempo incerto, di grandi temporali, di grandinate causate dalla “Mare de San Piero” che la “vigniva fora de casa” facendo un gran clamore. I vecchi usavano prendere una caraffa con dentro l’acqua che era stata fuori nella notte di San Giovanni e vi mettevano un uovo “sensa scorsa”; prima di mezzanotte posavano la caraffa sull’erba e se al mattino dopo la chiara dell’uovo faceva le vele ed il rosso prendeva la forma di una barca, sarebbe stato un anno buono.

Casa contadina del Melon di Settimo (acquerello di Andreina Battel)

Luglio- San Giacomo busiero, San Martin veritiero

Non c’erano grandi ricorrenze durante la stagione estiva, perciò tutto l’impegno era per i raccolti, ma a San Giacomo (25 luglio), giusto a metà dell’anno produttivo, scadeva la prima rata del canone o della mezzadria,si presentava la lista delle “onoranse” che, anche se abolite nel 1947 con il Lodo De Gasperi, in questa zona hanno resistito fino a non molti decenni fa e comprendevano : “caponi a Nadal, la brisiola co se copea el porsel co’i figadei, vovi ogni mese ed a Pasqua se raddoppiava, galletti a San Piero, le rasse per i Santi Morti ed in più spacar legne e netar vieri”.

Non era facile mettersi d’accordo sia per la valutazione dell’affitto della terra che sui criteri delle prestazioni gratuite come quella appunto “de netar i vieri” e spacar legne”.

Agosto- “A la festa de sera, se ’ndava a la melonera”

In questo mese si aprivano le prime “melonere”, angurie e meloni accompagnavano un periodo particolarmente caldo che come il freddo oggi non è più quello di una volta.

A Settimo c’era quella di Giuseppe Doro, l’altra di Bepi Anese in via Basedat, un’altra ancora molto frequentata era la “melonera” dei Basso in via Boschetta, dove si levavano cori passati alla storia, in quanto quasi tutti i Basso erano e sono, la Maria ne è la conferma, degli ottimi cantori.

A fianco scorreva sempre un corso d’acqua che serviva per tenere le angurie ed i meloni al fresco, tenuti sempre sotto controllo dal proprietario che a volte dormiva tra le quattro “tole” e la panca del “cason”; il furto di angurie peraltro già raccolte erano una tentazione. Una notte toccò proprio al cason dei Basso: fu dato alle fiamme da sconosciuti, che rubarono anche le angurie ed i meloni.

A quei tempi c’erano grandi mangiatori di angurie, ma pochi battevano Paolo Zorzi, mediatore, che ne aveva sempre una corposa scorta in camera. Una volta, ricorda il nipote Danilo, ne mangiò 17 chili alla sagra di Villotta.

Era anche il tempo dei filò estivi, perciò la sera tutti fuori sotto il portego, seduti su lunghe panche, i grandi a “contarsela”, i “putei” a “zogar”. Dopo l’Assunta, ci si preparava per i grandi raccolti di Settembre.

Settembre- “L’ua è fatta ed il figo pende”

Dopo l’ultimo sfalcio si raccoglievano le bietole, si preparavano i terreni per la semina, si cominciava la vendemmia che coinvolgeva tutta la famiglia ed anche i vicini. Una volta si pigiava l’uva con i piedi nelle grandi “brente” sotto il portico, tra canti e suoni, una poesia che oggi non si recita più, è tutto meccanizzato.

Ottobre– “Cavessa curta guida anca ’na bovaria longa” disea “Bullo” Basso

Con questo mese, dopo la Madonna del Rosario,si dà l’ultimo colpo alla vendemmia del raboso, si comincia la raccolta del granoturco e si semina il frumento che come regola recitava “per i Morti Santi il formento nei campi”.

Ci si predisponeva per la ricorrenza dei Santi e dei Morti, ma per quelle famiglie che avevano ricevuto la disdetta dalla campagna, erano giorni di grave disagio perché si preparavano le misere cose da caricare sul carro ed a lasciare la casa in ordine per far posto alla famiglia subentrante.

Novembre- “Ai Santi i corvi lassa i monti e i vien sui campi”

Il primo novembre era il capodanno agricolo per quelle famiglie che rimanevano sulla campagna, i lavori nei campi erano terminati con la semina del frumento.

Ma è anche la ricorrenza più sentita durante la quale il mondo dei morti si mescola con quello dei vivi, sia dal punto di vista religioso che sociale.

Le tombe dei propri defunti venivano, ma lo sono ancora oggi, ripulite ed abbellite con fiori e luminarie; nelle case si recitava il rosario, e la tavola imbandita per la cena rimaneva apparecchiata senza togliere nulla, anzi in casa dei Basso e dei Fantin si aggiungevano anche quei cibi che in vita erano stati particolarmente graditi dai defunti di famiglia. “Non se scovava la cucina, precisa la Bepa De Gasperi, mujer de Bepi Fantin, perché si sarebbero cacciate fuori le anime dei morti. Non si toccava nulla, i piatti venivano tolti e lavati il giorno dopo la ricorrenza”.

Il cibo di questa giornata era la minestra in brodo, se “copava” la gallina.

La mattina in chiesa per le Sante Messe, mentre la processione del pomeriggio era per i morti ai quali ci si rivolgeva con affetto e rimpianto: “Pare e mare giutéme”, una richiesta ritenuta importante, dopo quella fatta ai Santi, per assicurarsi dei buoni raccolti. In questo giorno, oltre a lasciare la tavola apparecchiata, non “se distirava la roba lavada”.

Anche quella volta il tempo scorreva inesorabile, il 10 novembre era la fine dell’anno agricolo ed era alle porte per chi doveva fare San Martin, a volte senza sapere nemmeno la futura destinazione.

Un trasloco “da pori cani, un San Martin de strasse”, un giorno destinato a lasciare un segno indimenticabile nelle famiglie di allora che potevano confidare solo sull’aiuto del Santo che proprio in quei giorni concedeva qualche giorno di bel tempo, infatti “l’istadea de San Martin, la dura tre giorni e un tochetin”, giusto il tempo per sistemarsi.

Le famiglie che avevano avuto il rinnovo si predisponevano a brindare con castagne e vin novo per ringraziare i Santi protettori, e predisponevano anima e corpo all’inizio delle loro fatiche, comunque garanti di una sopravvivenza per un altro anno almeno.

Palazzo Sagredo-Regazzoni oggi Chiarodia (dis. di Marcello De Vecchi)

No responses yet